Catastro l Otra búsqueda desde el laboratorio… l Genoveva Mora Toral

Ernesto Ortiz, el director del LABDANZACUE, docente y coreógrafo de la Universidad de Cuenca, en la Escuela de Artes Escénicas, en su libro La creación en Danza, tiene como epígrafe inicial una cita de Le Breton (Cuerpo sensible,2005) “La danza se ofrece como una superficie de proyección. Diseña caminos de sentido fuera de toda rutina de pensamiento. Y al mismo tiempo, fuerza a la reflexión…”

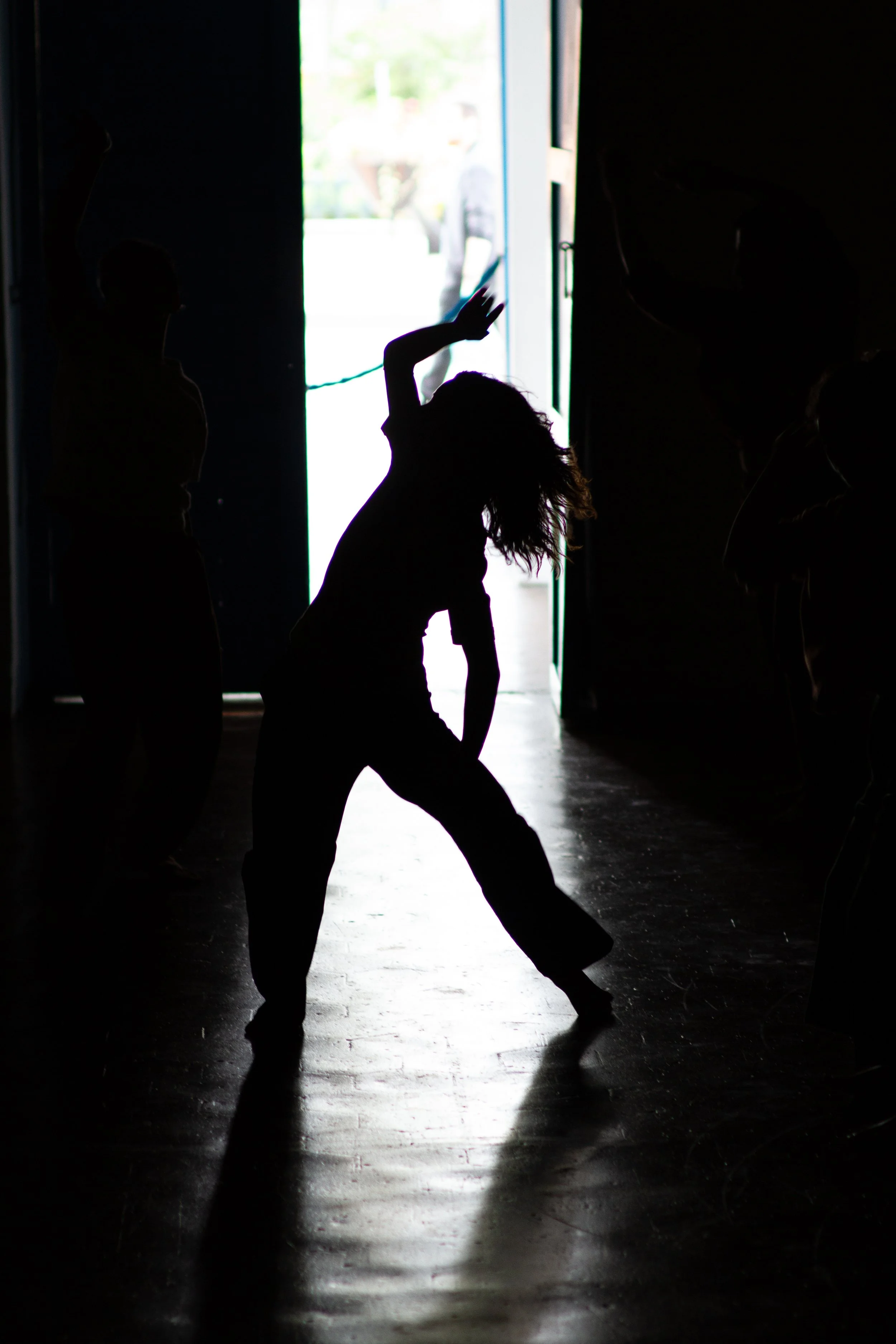

Catastro. Valeria Morocho. Foto Mateo García Game

Texto del que parto para hablar y cavilar sobre este trabajo. Diseñar caminos de sentido fuera de la rutina del pensamiento, parecería improbable, demoro en asumirlo porque, por un momento debo deshacerme de mi razón logocéntrica y entender que necesito poner el cuerpo. Más adelante al observar uno de los ensayos de este proyecto cuyo resultado es Catastro, realmente pude visualizar y ‘entrar’ en la lógica de este trabajo:

Ernesto lo verbaliza “nunca parto de una idea, casi siempre desde una lectura que, a mí, me dispara la imaginación, y empiezo a escribir, es decir, literalmente el texto es un pre-texto, en este caso la novela de Agota Cristof, Lucas y Claus, para escribir uno nuevo, el guion de esta obra.

Pero hay algo más, de los seis intérpretes, hasta el momento que vi el ensayo, solamente dos conocían el texto, los tres que en ese día se integraron recibieron algunas directrices de cuándo entrar, de acuerdo con el texto que iban a escuchar y de la música (una parte porque esta no era toda la que iban a estar en escena); de modo que, sin ellos saberlo, convenían en el citado presupuesto Bretoniano. Simple y mágicamente eran cuerpos que iban sintiéndose, contagiándose del lenguaje de sus pares, y reaccionando a esa voz en off, que a momentos ocupaba la escena.

Catastro. Denis Neira. Foto Mateo García Game

De otra parte, esta creación cuenta con la colaboración de Denisee Neira (bailarina y coreógrafa radicada en Quito) a quien Ernesto invita a participar y le envía información, pequeños videos, conversan del tema, y pasa a ser parte de esta no historia, luego Denisee tendrán una semana antes del estreno para juntar lo suyo con lo que los bailarines en Cuenca han trabajado durante un mes, y Ernesto ensamblará las partes para convertirlas en una sola pieza, y nosotros espectadores la recibimos y nos adentramos en los tiempos de los personajes y su particular desarrollo en la trama.

Esto que inscribo aquí no es una anécdota, es la constatación de un trabajo artístico con alumnos del Laboratorio y bailarines; y quiero hacer énfasis en el tema ‘resultados’, porque es indudable la diferencia frente a lo que he podido ver de ‘exámenes/presentación’ de finales de curso de algunas escuelas de danza. Lo presentado en Catastro no tiene la intención de mostrar lo fijado en las clases, no resume ‘lo enseñado’, no, para nada; es una invitación a compartir una entrada en el mundo de la danza, en el riesgo de la creación, y lo sentimos así, empezando por la energía que acompaña, la entrega completa, el despojo del ego que se evidencia en el riesgo de intervenir con una sintaxis muy personal, versus, la marcación de frases y pretensiones virtuosas, que muchas veces lo que alcanza es a ‘mostrar’ un material aprendido, diferente a una aprehensión auténtica.

Catastro.Valeria Morocho. Foto Mateo García Game

Esta forma de transmitir y de comprender la danza lleva a otro estadio, a otro propósito, no se trata de transcribir una historia mediante el lenguaje dancístico, se persigue asumirla con los sentidos, con el cuerpo, entregarse y entregar, y es en este momento en que se alcanza el nexo que afecta a quien lo ejecuta, tanto como al espectador. Es aquí cuando la danza nos atrapa, nos vuelve parte de lo que en escena acontece. Por eso, no importa qué historia me contaron, sino cuál erigí desde mis sensaciones. De hecho, aquella noche en la Capilla del Museo de Arte Moderno en Cuenca, un espectador decía, “yo no entendí lo que tú me cuentas, pero me pareció maravilloso todo eso que los cuerpos construyeron, vi personajes y viví una atmósfera entre fantasmal y mágica”.

La danza es como cualquier texto, su incidencia en quien escucha depende de cómo lo lean. A veces el espectador se entrega, se deja atrapar por el virtuosismo; otras, pone en juego su imaginación y empieza la tarea de tejer la fábula, en ocasiones lo alcanza y en otras, sin saberlo se ha subsumido en el placer de descifrar una escritura que tiene derrotero propio. Pero todo esto sucede cuando los bailarines han cruzado la frontera de la exhibición.

Catasto. Foto Mateo García Game

De hecho, lograrlo demanda a los creadores todo un proceso, un tránsito que, aunque no sea visible, brota en el lenguaje. Los procesos son diversos, en este caso Ernesto Ortiz tiene su modo, del texto -pretexto- a construir el propio, que apenas entregado a los bailarines vive un tercer momento, porque no solamente que es traducido al lenguaje del cuerpo, ‘traición’ que potencia, o, si no se entiende anula la palabra original, porque cada cuerpo lleva sus huellas, su particular información, de modo que la sugerencia o fijación por parte del director siempre será una acción determinada por lo que a cada bailarín lo habita. Es decir, los cuerpos en esta danza develan ese ejercicio contemporáneo de pensarse como cuerpos liberados del discurso hegemónico que construye cuerpos como un material predefinido. Diría que la danza contemporánea es la posibilidad de resistencia real frente al gesto que vende.

El catastro, como sabemos es un inventario que casi siempre lo pensamos en inmobiliario, aunque en la antigüedad se registraban además de los bienes, los frutos, las hierbas, el ganado y todo aquello que podía tener una ganancia económica.

En cierta forma, los bienes de una familia, todo aquello que poseemos no es lo más importante de nuestros archivos, hay un inventario intangible que voluntaria o inconscientemente muchas veces lo hemos refundido. No obstante, aunque oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. Si ampliamos este significado al ámbito del parentesco, encontramos que todo el tiempo están desvelándose secretos de esos catastros personales y familiares. Esto es justamente lo que sucede en la puesta en escena, aunque la voz en off insista en que no es una historia, en que no hay final ni principio, en que “es sólo un intento de registro. de inventario. las paredes anchas y largas son testigos de este conato. del amago que ha sido habitar entre tanto silencio”.

Catastro. Foto Mateo García Game

Nosotros espectadores, sentimos esa presencia fantasmal y vamos construyendo con aquello que vemos y escuchamos; por ejemplo, que hay una abuela siniestra; sin embargo, a nuestros ojos es una huella de la original, porque quizás ya está en otra dimensión y su figura es leve, y, tal vez por eso, la vemos revisando el catastro, limpiándolo, ordenándolo; su gesto aunque potente está ya depurado, ya no lleva en sí el peso de maldad, esta liviandad se refleja en la muy lograda escena final, cuando ella decide dejarse devorar por el fuego, simbolizado en la parsimoniosa acción de prender fósforos e irlos arrojando a sus pies. Al abuelo (hacedor del catastro) lo imaginamos misterioso, manifestado en esa colección de animales con los que los nietos se juegan la vida. Ellos, obligados a habitar esta casa, construyen su existencia a pesar de la abuela, la han rebasado, su indolencia es el arma más poderosa así lo expresan sus cuerpos, en un trazo firme y armonioso.

Catastro. Sebastian Arpi y Andrés Ordoñez. Foto Mateo García Game

La puesta en escena es un logro estético, es el compendio de una apuesta colectiva que hace de Catastro una obra de arte, empezando por el lugar elegido, la Capilla del Museo de Arte Moderno que transmuta en espacio escénico perfecto donde deambulan y al tiempo toman posición estos fantasmales personajes. La iluminación -Rita Rodríguez- acierta en la transformación del lugar; la luz violácea del inicio en la parte baja de la capilla contrasta con la dorada del atrio, donde baila una mujer -Denisee-, mientras los otros personajes parecen suspendidos en sus sueños.

Detrás las notas graves del piano -Diego Ariel Sacaquirin- se afianzan esta misteriosa atmósfera en la que irrumpe la voz en off, que desafortunadamente por un tema de sonido no se escuchó con claridad, no obstante, como la atmósfera ha sido creada nos acostumbramos al eco, lo sentimos como parte del misterio que habita.

Cátrasto Andrés Ordoñez, Emily Piscocama, Dayanna Gualpa y Sebastian Arpi. Foto Karla León

Son varios objetos que complementan la escena, muñecos, animales de plástico, cajas, figuritas de papel, papeles enormes en manos de la abuela, papel dorado que en un momento dado envuelve a lxs niñxs. El video -Mateo García Game- que irrumpe en la pared del fondo y permuta en tiempo otro en el que podemos reconocer a estos personajes.

Cátrasto. Diego Sacaquirin y Ernesto Ortiz. Foto Mateo García Game

Además del piano, acompaña una muy bella música que rebosa el espacio y nos traslada a otra dimensión. Definitivamente, este es el trabajo de un equipo que se ha complementado magníficamente bajo la dirección de Ernesto Ortiz, el coreógrafo que consigue que sus intérpretes creadores: Andrés Rigoberto Ordóñez, Denise Neira, Emily Piscocama, Sebastián Arpi, Dayana Gualpa y Valeria Morocho, aunque distintos, me refiero a la experiencia de cada uno de ellos, no muestren niveles, sino estados que se entrecruzan y confluyen en una lenguaje único y distinto a la vez, para construir esta peculiar obra.

Genoveva Mora: Crítica e investigadora de Artes escénicas, Directora de la Revista El Apuntador

Más en: https://www.elapuntador.net/portal-escenico/genoveva-mora-toral-1?rq=GENOVEVA